この記事では医療情報技師試験の中でも、

医学・医療系の頻出箇所と勉強方法を解説しています。

細分化し記事にしており、

本記事は「社会保障と医療制度」についてです。

過去6年分(2018年~2024年・2020年は中止)の問題を筆者が分析し、

公式テキストに基づいて重点的に学習する箇所の解説を行います。

受験される方、

医学・医療系の学習が初めててでどこから手を付けていいかわからない!という方の参考になれば嬉しいです。

医学・医療系全般の攻略法についてはこちらで解説しています。

筆者について

第22回(2024年度)医療情報技師認定試験に初受験&独学で合格しました。

職歴は医療事務歴20年以上

現役で医事課に関係する業務サポート(日常業務・診療報酬請求)で複数医療機関での仕事と、

医療事務講師もしています。

保有資格は医療事務関連だけではなく、

診療情報管理士、医師事務作業補助者などもあります。

公式テキストについて

こちらのテキストを元に解説しています。

ページも記載していますので、

学習の参考にしてください。

※第7版のページを掲載しているため、

第8版をお持ちの方はページにズレがありますのでご注意ください。

社会保障と医療制度の出題傾向

過去6年の平均出題数は9問。

医学・薬学・看護学の約10問に次ぐ出題数です。

診療報酬に関連した問題の出題もあり、

医療関係者でも医事業務に携わっていないと難しいのでは?と思う出題もあります。

しかし、深い知識というよりは広く浅い出題傾向です。

まずは出題数が特に多い分野をおさえていきましょう。

重点的に学習する箇所

医療専門職

過去6年で最も出題数が多いのが「医療専門職」

特に2018年、2019年に多く出題されていましたが、

2021年以降は1問の出題程度です。

しかし、毎年必ず出題されているので、しっかりおさえておきましょう。

職種については種類があるものの、

深く問われるわけではないので、

過去問題をベースに理解をしていきます。

2024年は医師事務作業補助者についての出題でしたが、

「医師事務作業補助体制加算の施設基準」という診療報酬に絡めたような出題をしてきています。

出題の仕方に一瞬ドキッとしますが、

問われているのはその業務内容について。

落ち着いて選択肢を読めば問題なく解答できます。

保険診療報酬制度の仕組み(医科)

毎年の出題ではないものの、

2024年は2問出題と気が抜けない範囲です。

日本の医療保険制度については理解しておく必要があります。

2024年は診療報酬改定の年でもあり、

関連して「医療DX推進体制整備加算」についての出題がありました。

診療報酬の名称などは、

携わったことがない方には難しく感じるところ。

2025年は改定の年ではないですが、

引き続き医療DX、電子処方箋、マイナ保険証、オンライン資格確認については最新ニュースも含めチェックしておいた方が安心です。

医療保険制度

保険診療報酬制度の仕組みとも関連しますが、

まずは日本の医療保険制度について理解しておく必要があります。

日本には国民皆保険制度があり、

多くの人が保険証を持っています。

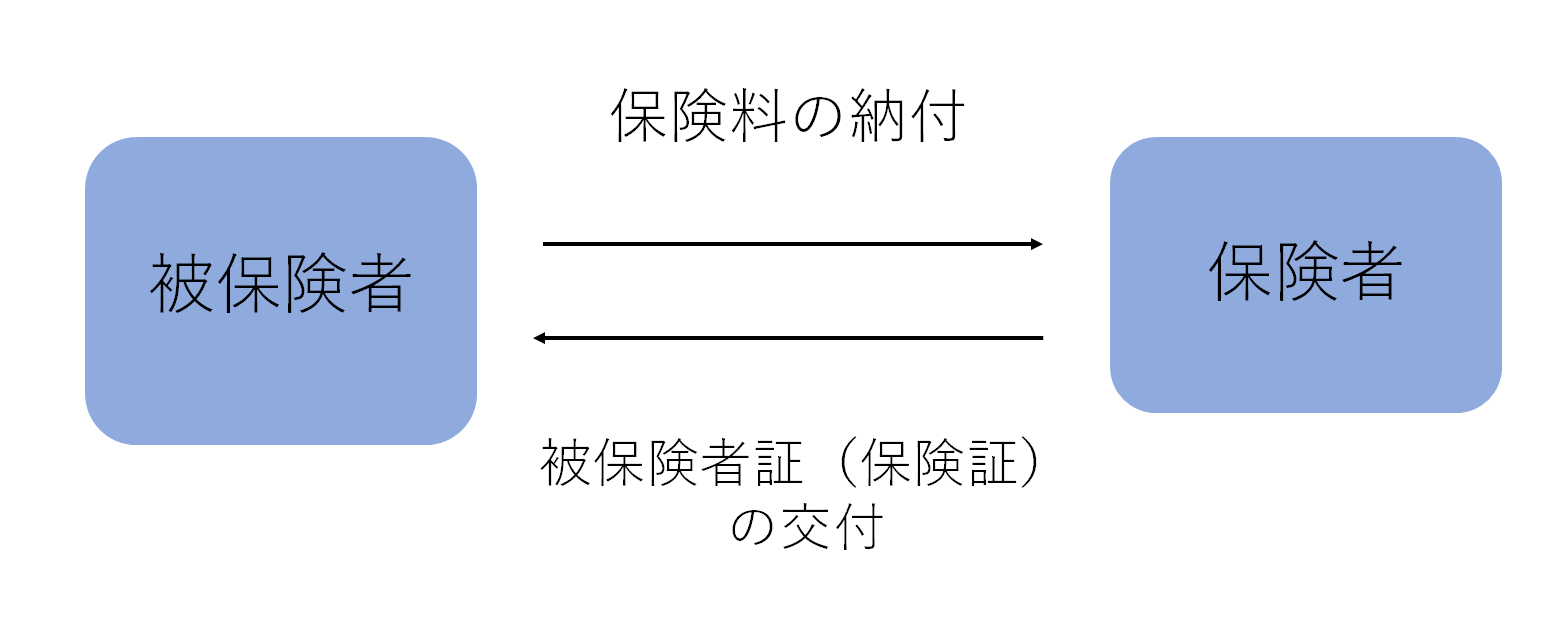

被保険者とはあなたや家族など、「保険に入る人」のことです。

あなたが会社員であれば、

その会社の健康保険に「被保険者(本人)」として入っています。

それに対し、保険者は「保険を管理している団体や機関」のこと。

- 会社員なら → 健康保険組合

- 公務員なら → 共済組合

- 自営業やアルバイトなら → 市区町村(国民健康保険)

などがあげられます。

被保険者は保険者に対し、保険料の納付を行います。

(毎月、給料から天引きされたり、自分で払ったりします。)

保険者は被保険者に対し被保険者証(保険証)の交付を行い、

収められた保険料を財源として運営を行っています。

この点をおさえた上で、

保険診療の適用範囲、診療報酬制度の仕組みについて理解をすすめていってみてください。

まとめ

本記事では過去6年分の問題を筆者が分析し、

医学医療系分野の中から「社会保障と医療制度」について学習すべき箇所を解説しました。

平均して9問の出題があり、

医学・薬学・看護学に次いで落とせない範囲となっています。

しかし、医療保険制度に関する基礎知識が固まっていないと、

難しい範囲となるます。

まずは日本の皆保険制度について知ることから始めて、

順に理解していってみてください。

さらに具体的な学習計画、試験直前の最終対策だけでなく、

医療情報技師の計算問題に特化した攻略、

「医学・医療系」の頻出テーマの解説は、

私のnoteマガジンで全て提供しています。

あなたの合格を全力でサポートするため、ぜひご活用ください!

X(旧Twitter)でも2025年度受験の方のために、

対策情報を随時ポストしますので是非フォローをお願いいたします!

コメント